|

在北京有这么一种饮品 没喝过的人听闻它的大名后 纷纷摩拳擦掌 跃跃欲试 喝过的人十有八九 忍受不了那股令人上头的味道 往往 开开心心地来 “骂骂咧咧”地走 这碗被戏称为“东方纳豆”的酸涩饮品 究竟藏着怎样的魔力 01 相传,豆汁的历史可以追溯到辽宋时期,是做绿豆粉丝的下脚料,在民间被唤作“黄汤”。 直到乾隆十八年,一位大臣上奏:“近日新兴豆汁一物,请圣上鉴其清洁。” 不料乾隆皇帝尝后龙颜大悦,豆汁便摇身一变,从民间饮品进了皇宫,成为了御膳房的“抢手货” 。 为了喝到更地道的味道,乾隆皇帝更是专门派人研究制作工艺。从此,这碗“酸臭汤”成了紫禁城的消暑特供。 虽说豆汁其貌不扬,但它绝对是老北京文化的代表。走在胡同里,喝上一碗热腾腾的豆汁,仿佛能瞬间穿越到几百年前的北京城。 在2007年,“北京豆汁食俗”被列入北京市级非物质文化遗产名录,豆汁不仅是一种饮食,更是一种文化、一种情怀。其“化腐朽为神奇”的特点也体现了传统资源利用的智慧。

02 一碗豆汁 道出的沧桑岁月 翻翻史料中对豆汁的记载,便会发现一件事情——豆汁似乎从一开始,就不是为“好喝”而生。 在劳苦大众看来,豆汁象征着“价格低廉的营养品”,在老舍的文中,曾有着这样的描述: “比我们更苦的,他们经常以酸豆汁度日。它是最便宜的东西,一两个铜板可以买很多。把所能找到的一点粮或菜叶子掺在里面,熬成稀粥,全家分而食之。” 可见对当时的穷苦大众来说,豆汁是用于果腹的生活必需品之一。 而对于在饮食上有着更多选择的文人墨客来说,豆汁代表着北京特有的风味。 如林海音,离开北京多年,当再次回到北京时,连喝三大碗豆汁;如梅兰芳蛰居上海时,因怀念豆汁,让弟子特地从北京带了四斤回来;又如汪曾祺先生也曾说:“没有喝过豆汁,不算到过北京。” 梁实秋先生在《北平的零食小贩》中说:“北平城里人没有不嗜豆汁者,但一出城则豆渣只有喂猪的份,乡下人没有喝豆汁的。外省人居住北平二三十年往往不能养成喝豆汁的习惯。能喝豆汁的人才算是真正的北平人。”

可以说 在大众心目中 豆汁便是北京“京味”的代表 只是 这京味 为何如此“酸臭”呢 03 豆汁的制作原料是绿豆,在经过数小时的浸泡、加水研磨成细浆之后,混入富含乳酸菌的老浆并装入容器,盖上盖子,放置于温暖处发酵,时间和温度的把控直接决定豆汁的酸度和香味。 在发酵的过程中,乳酸菌与绿豆成分悄然转化,生成乳酸与丰富风味物质。待发酵完成,浆水沉淀分离,所得上层液体便是生豆汁,它带着浓郁的酸涩与发酵的原始气息。 将生豆汁以文火慢熬,部分挥发性物质随蒸汽飘散,酸涩感减弱,豆香愈显,最终蜕变为一碗温润醇厚的熟豆汁。 生熟豆汁风味各异,均具特色,但对于普通尝鲜的食客来说,熟豆汁相对更易接受。

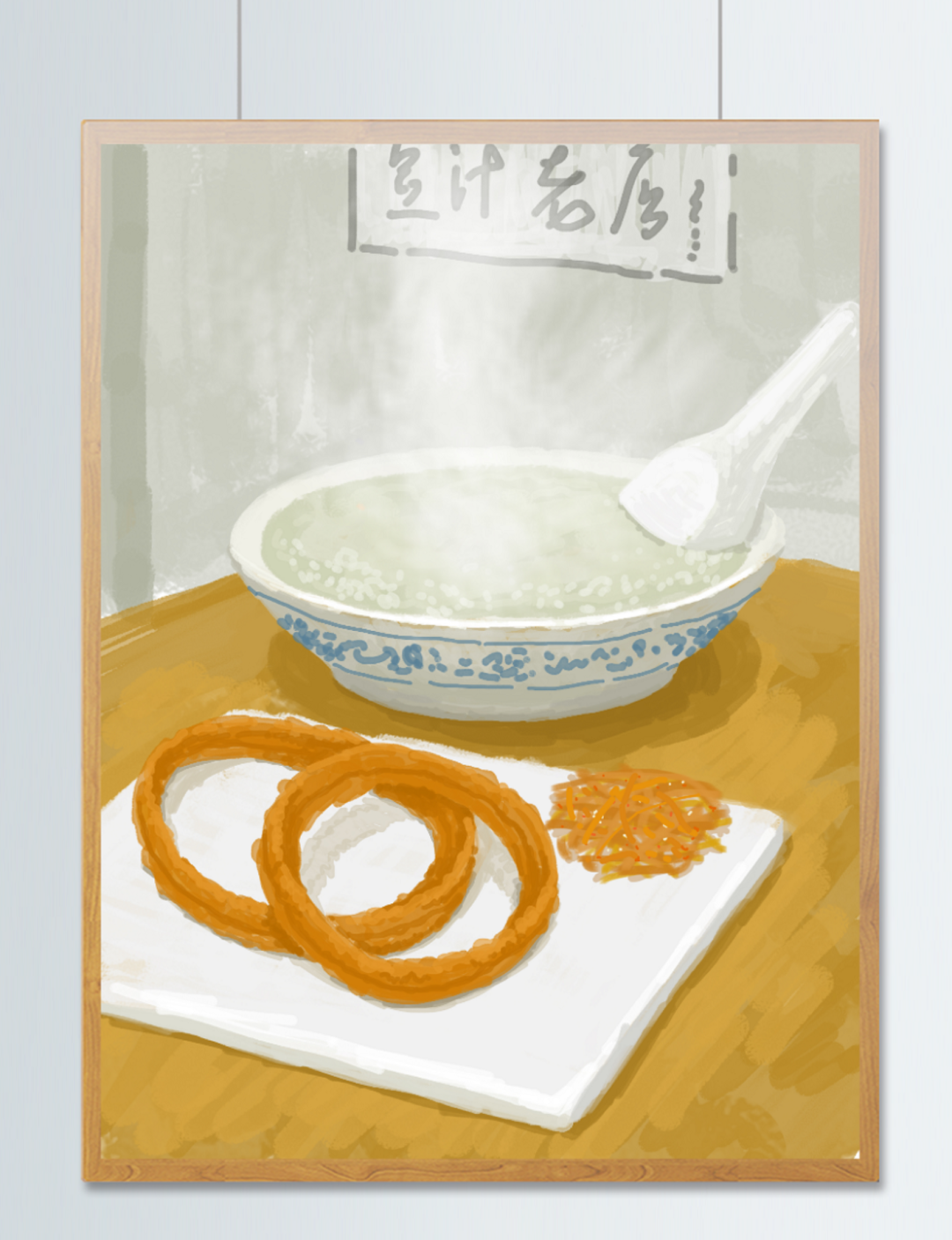

04 怎么才能不踩雷? 01捏着鼻子小口喝 如果你对气味敏感,可以先屏住呼吸,快速喝一小口,再慢慢感受它的回甘。 02找对店铺 一定要去老字号或口碑好的店,这样能避免喝到不正宗的“伪豆汁”。 03搭配小吃 喝豆汁讲究的是一个搭配,焦圈儿、卤丸子是经典搭配,还可以加点咸菜,提升整体口感。 按照下面这个“大咖认证”过的经典吃法来品尝,别有一番风味! 民俗学家邓云乡在《云乡话食》中,写道:喝豆汁必须就辣咸菜,辣咸菜好坏大有讲究,把“水圪垯”(即盐水腌的芥菜头)切成赛过头发丝般的细丝,将干辣椒放在油锅中炸得焦黄,连热油带辣椒一齐倒入咸菜丝,“嚓喇”一响,其香无比。 对于老北京人来说 豆汁不仅是一种日常饮品 更是一种文化的传承。 它的独特口感 既考验味蕾 又让人欲罢不能 那么问题来了 你敢尝试一下京味儿十足的豆汁吗 (责任编辑:) |